시작은 사소했다. 지난 주말, 중학교 동창 개아범(이름에 범이 들어가서 지어진 별명이나 나중에 얼굴도 개로 변모함)을 비롯해 대학 친구들과 대낮부터 신촌에서 술을 퍼마셨다. 정신줄을 놓아가며 잘도 마셨다. 개아범 녀석은 넉살 좋게 이 사람, 저 사람과 붙어 마셨다. 와잎은 연방 전화를 해댔다. “어디냐? 맛있느냐? 좋으냐?” 결국 술은 같이 마셔야지, 왜 너만 혼자 마시냐는 속뜻 되겠다. 그동안 나도 많이 참았어. 오늘은 나를 위해 마실 테야, 라고 당돌하게 말하고 싶었으나, 그냥 될 대로 돼라는 식으로 와잎의 조기 귀가 경고를 뭉갰다. 우린 찧고 까불며 술을 마셨다.

» 신촌 '서른즈음에'는 달콤 쌉싸름한 레드락 맥주와 분위기 있는 음악으로 유명세를 얻고 있다. 오기봉 제공

한참을 마셨는데 아직도 저녁이었다(앗싸!). 우리는 자연스럽게 ‘서른즈음에’로 향했다. 술배가 부르니 그의 노래가 고팠기 때문이었다. ‘서른즈음에’는 부침이 심한 신촌 바닥에서 좋은 음악과 맛있는 레드락 맥주로 우직하게 승부를 걸어온 술집이라고 사장 오기봉 형이 말했다. 초저녁인데도 손님은 드글드글했다. “오~, 빌딩 세우는 거 아냐?” 오기봉 형에게 농을 쳤다. “안주 안 시키고 술만 처먹는 너희 같은 놈들이 없으니까.” 예의 작렬하는 시니컬함. 우리는 보란 듯이 치킨너깃과 포모둠, 그리고 ‘레드락’ 생맥주를 주문했다(예전의 내가 아니라고~). 다른 곳에서는 좀처럼 맛보기 힘든 달콤쌉싸래한 레드락 생맥은 이 집만의 매력이다. 주변을 둘러봤다. 나무로 만든 테이블, 흔들리는 의자들. 변한 것은 없었다(이제 좀 리뉴얼할 때도 됐는데~). 시끌벅적함 뒤로 정겨운 음악이 흘러나왔다. 이승환, 토이, 전람회, 김연우, 전인권, 김현식, 유재하, 나무자전거, 그리고 김광석…. 우리는 노래를 흥얼거리며 연방 레드락을 들고 짠~ 했다. 좋은 음악과 맛난 안주에 오랜 친구까지, 남부러울 게 없었다. 매일매일 이렇게 살면 얼마나 좋을까라고 생각하는 순간, 와잎의 문자가 왔다. “8시까지 들어와.” 난 답했다. “응, 아침 8시까지 갈게~ 헤헤헤!” 와잎의 답문. “까불지 말고, 그때까지 안 오면 특단의 조치를 취하겠다.” 술도 마셨겠다, 난 도발했다. “좋지! 나야 좋지~, 하하하!” 아들 녀석과 놀아주고 설거지와 화장실 청소를 해야 했던 주말의 설움이 한 방에 훅~ 갔다. 캬, 이 맛에 사는 거야∼.

씹을 거리가 떨어진 우리는 2005년 초겨울 개아범의 신촌 사건을 안주로 올렸다. 그때도 낮술을 마셨더랬다. 3차로 간 지하 술집에서 같이 술 마시던 개아범이 갑자기 보이지 않았다. 전화를 해도 받지 않았다. 평소 술 마시다 도망가기 일쑤였던 녀석이라 우리는 그러려니 하고 즐겁게 집에 갔다. 녀석은 만취한 상태로 화장실에서 잠이 들었다. 공교롭게도 업소 주인은 가게 문을 닫으며 계단 중간에 있는 화장실을 확인하지 않은 채, 지층 셔터를 내렸다. 새벽녘에 오한이 들어 잠을 깬 개아범은 경악했다. 팬티가 벗겨져 있던 까닭이었다. 일을 보다 잠에 들었던 것(지저분한 놈). 하의 실종이 따로 없었다(세련된 놈). 마저 일을 보고 밖으로 나왔다(대단한 놈). 그러나 건물은 셔터가 내려진 상황(재수 없는 놈). 새벽에 내린 비로 날은 더 추웠다(불쌍한 놈). 한참을 오들오들 떨던 녀석은 계단에 깔린 붉은 카펫을 뜯고 그 속으로 기어 들어가 추위를 피했다(지독한 놈). 녀석을 약 올리며 한참을 웃고 있는데, 믿을 수 없는 상황이 벌어졌다. 와잎과 아들 녀석이 내 앞에 서 있는 것이 아닌가. 아들 녀석은 유모차에 잠들어 있고, 와잎은 그 뒤에서 눈으로 고압전류를 방전하고 있었다. 특단의 조치는 결국 술집 급습을 의미했던 것이구나. 자리를 옮겼어야 했는데…. 내 어리석음에 머리를 찧고 찧었다. 와잎은 내 자리를 밀치고 들어와 앉으며 “이제 내가 마셔야겠다. 담배 냄새가 나니 아이 데리고 나가 있으라”고 지시했다. 그날 난 밤늦도록 유모차를 끌고 신촌을 배회했다. “아들아, 넌 부디 엄마 같은 여자를 만나면 안 된다”고 초라한 아비는 빌고 또 빌었다. 문의 02-3141-3438.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“이스라엘, 이란에 미사일 공격”…‘핵시설 밀집’ 이스파한 공항 폭발음

물 빨아올린 버드나무 40그루 벤 뒤…5만평 모래톱까지 초토화

![[속보] 의대 증원분 50~100% 자율모집 허용…2천명 밑돌 듯 [속보] 의대 증원분 50~100% 자율모집 허용…2천명 밑돌 듯](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2024/0419/2117135097777426.jpg)

[속보] 의대 증원분 50~100% 자율모집 허용…2천명 밑돌 듯

이스라엘 소심한 복수?…이란 “미사일 없었다, 드론 3대 격추”

윤, 2년 연속 참석 4·19기념식 불참…이재명·조국 피했나?

“나는 장발장, 홍세화 선생은 등대였다”…이틀째 조문 행렬

![윤 대통령 지지율 23%, 취임 후 최저…물가·불통 영향 [갤럽] 윤 대통령 지지율 23%, 취임 후 최저…물가·불통 영향 [갤럽]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/17135045831508_53_17135045750059_6317135042720416.jpg)

윤 대통령 지지율 23%, 취임 후 최저…물가·불통 영향 [갤럽]

정부, ‘의대증원 규모 조정’ 대학총장 건의 받아들일 듯

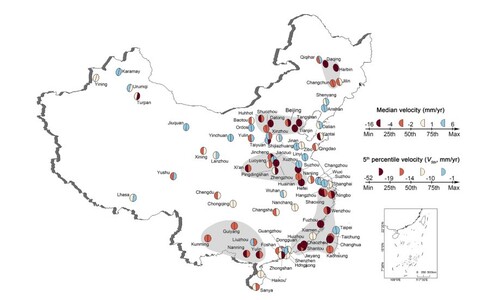

“중국 주요 도시 절반 가라앉는 중”…무분별한 지하수 개발 탓

![쿠팡 월회비 1만5000원까지 간다? [The 5] 쿠팡 월회비 1만5000원까지 간다? [The 5]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134927686975_20240419500745.jpg)

쿠팡 월회비 1만5000원까지 간다? [The 5]

![“나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰] “나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134545443068_20240418503834.jpg)