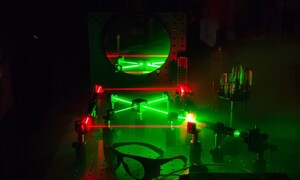

1달러도 안 들여 만들 수 있는 현미경 ‘폴드스코프’를 들여다보고 있는 모습. 폴드스코프 제공

초등학생 시절, 과학실만 들어가면 속이 쓰라렸다. 이름 모를 수많은 과학 기자재들 틈에, 바로 거기에 나의 ‘로망’이 다소곳이 앉아 있었다. 현미경과 천체망원경. 부잣집 아이들 방에서나 볼 수 있는 그 사치품이 얼마나 갖고 싶었던지. 철부지 장난꾸러기도 눈치는 있었던 것 같다. 저걸 사달라고 엄마에게 졸라선 안 된다는 걸 어렴풋이 알고 있었으니까.

지금이라고 다르겠는가. 눈을 돌려보자. 과학 기자재는 과학 수업에만 쓰이는 게 아니다. 의료나 연구용으로도 꼭 필요한 물건이다. 그렇다고 누구나 부담 없이 살 수 있는 건 아니다. 오늘 한 끼 식사를 걱정해야 하는 나라에선 더욱 그렇다. 현미경은 코흘리개의 방보다도 말라리아로 한 해 300만 명이 목숨을 잃는 아프리카 연구실에서 더 절실한 물건일 게다.

‘폴드스코프 프로젝트’(www.foldscope.com)는 그래서 경이롭다. 폴드스코프는 현미경이다. 그런데 우리가 아는 현미경이랑 생김새부터 다르다. 폴드스코프는 플라스틱과 금속 재질 대신 종이로 만든 현미경이다. 어릴 적 즐겼던 종이접기 방식으로 만든다. 간단하다. 도면을 인쇄한 다음 부위별로 색깔을 맞춰 접으면 된다. 설명서도 필요 없다. 종이학이나 비행기를 접는 것보다 더 쉽다. 폴드스코프엔 언어 장벽도, 빈부 격차도 없다.

폴드스코프는 찬찬히 둘러볼수록 매력덩어리다. 폴드스코프는 납작한 종이 모양을 하고 있다. 무게는 9g에, 재료라야 달랑 종이 한 장과 콩알만 한 렌즈가 전부다. 주머니에 쏙 들어갈 만큼 작고 가볍기에 운반도 쉽다. 납작한 생김새 덕분에 땅에 떨어뜨리거나 발로 밟아도 멀쩡하다. 맙소사, 방수도 된다. 종이 주제에.

이 납작한 종이 장난감으로 뭘 할 수 있을까 싶겠냐마는, 잊으셨는가. 폴드스코프는 엄연한 현미경이다. 샘플이 든 슬라이드를 가운데 구멍에 맞춰 겹친 종이 사이로 밀어넣고 구멍에 눈을 갖다대보자. 거짓말처럼 초미세계가 눈앞에 둥실 떠오른다. 두 손으로 폴드스코프를 잡고, 양쪽 검지와 중지로 스트립을 상하좌우로 밀며 초점을 맞추면 된다. 이런 식으로 최대 2천 배까지 샘플을 확대해 관찰할 수 있다. 말라리아균을 확인하기에 문제없는 수준이다.

폴드스코프는 관찰 용도에 맞게 여러 형태로 개발됐다. 명시야·암시야 현미경부터 형광·편광 현미경, 투사형 현미경까지 제대로 구색을 갖췄다. 무엇보다 놀라운 건 가격이다. 폴드스코프의 핵심 부품인 렌즈값이 단돈 50센트, 여기에 투사형 폴드스코프에 들어가는 3V 단추형 배터리와 발광다이오드(LED)까지 합해도 단돈 1달러가 채 안 된다. 우리 돈 1천원이면 누구나 손쉽게 현미경을 갖게 된다는 얘기다.

폴드스코프는 과학 교육용으로도 제격이다. 학교에서도 비싼 돈을 들여 현미경을 대량 구입할 이유가 사라졌다. 아이들이 장난치다 망가뜨리거나 깨뜨릴 염려도 없다. 종이접기 놀이하듯 수업 시간에 재미있게 만들 수 있으니 일석이조다. 다 쓴 종이는 재활용하면 되고 외부 전원 공급 장치도 필요 없으니 환경에도 이롭다.

폴드스코프는 미국 스탠퍼드대학 생물공학과 마누 프라카시 교수팀이 만들었다. 프라카시 교수가 이끄는 프라카시랩은 “글로벌 건강 문제와 과학교육 문제를 해결할 수 있는 도구를 개발해 과학을 민주화하는” 걸 목표로 삼았다. 포부와 결과물이 썩 잘 어울린다.

마누 프라카시 교수는 폴드스코프가 질병으로 신음하는 아프리카 지역에 도움이 되길 바랐다. 그는 “현미경 가격에 운송 비용까지 합하면 1대당 적어도 1천달러에서 많게는 1만달러가 든다”고 말했다. 스탠퍼드대 프라카시랩은 아프리카와 동남아 지역에서 질병 진단 도구로 쓰도록 폴드스코프를 보급하고 있다.

재앙 앞에 누구나 공감하고 울어줄 순 있다. 허나 재앙의 싹을 고치지 않은 채 반복되는 공감이라면 공허하다. 경제성과 편리함, 실용성을 갖춘 이 종이 현미경이 검은 대륙의 고질적인 재앙을 뿌리부터 바꿀 수 있을까. 우리에게 필요한 건 예측이 아니라, 격려하고 희망을 거는 일이다.

이희욱 기자 asadal@bloter.net 1010호 주요 기사• [표지이야기] 가만있지 마라

• [표지이야기] ‘짐이 곧 국가’ 다만 ‘국가 개조’에선 빠지겠소

• [표지이야기] 적어도, 김기춘·남재준·김장수

• [표지이야기] ‘음모론’이 믿을 만하다?

• [레드기획] 한국 재난영화와 세월호는 왜 이다지도 닮았나

• [사회] “내 노래가 쓸모없는 세상을 꿈꿉니다”

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

윤 대통령 ‘일방통행 발언’…국힘서도 “국민 그렇게 대하면 안 돼”

폭행당한 건국대 거위 ‘피눈물’…사람 좋아 다가왔을 텐데

휴대폰 요금 월 7만원→4만원…‘통신 호갱’ 탈출법

‘출산 페널티’ 이렇게 크다…“경력단절 확률 14%p 차이”

민심 경청하겠다던 윤 대통령, 또 국무회의서 자기 할 말만 했다

다시 찾은 그 바다…“엄마 아빠는 세월호에서 나오지 못하고 있어”

윤 대통령, 성찰 없었다…민심은 틀렸다는데 “국정 옳았다”

왜 ‘가만히 있으라’ 했는지 엄마는 10년 지나도 답을 듣지 못했다

윤 대통령 “국정 방향 옳아”…총선 참패에도 ‘마이 웨이’

80년 만에 터지는 우주 시한폭탄…‘신성’ 폭발 우주쇼 예고

![‘제2의 청해진해운 없게’ 한발짝 겨우 딛었다[세월호 10주기] ‘제2의 청해진해운 없게’ 한발짝 겨우 딛었다[세월호 10주기]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0413/53_17129437971656_20240412502062.jpg)